日本では企業での人手不足が慢性化しており、国をあげて解決すべき社会問題とされています。

人手不足は「現状の働き手の不足」を意味するだけではなく、企業の経営や今後の成長にも大きな影響をおよぼします。業種や規模に関わらず、あらゆる企業が人手不足の解決に向けて積極的に取り組む必要があるでしょう。

本記事では、日本の人手不足の現状や発生する原因、予測される影響とともに、企業が取り組むべき対策を具体的に紹介します。

インバウンド需要の高まりによる経済の活発化にともない、コロナ禍前から問題視されていた人手不足がよりいっそう顕著に表れています。

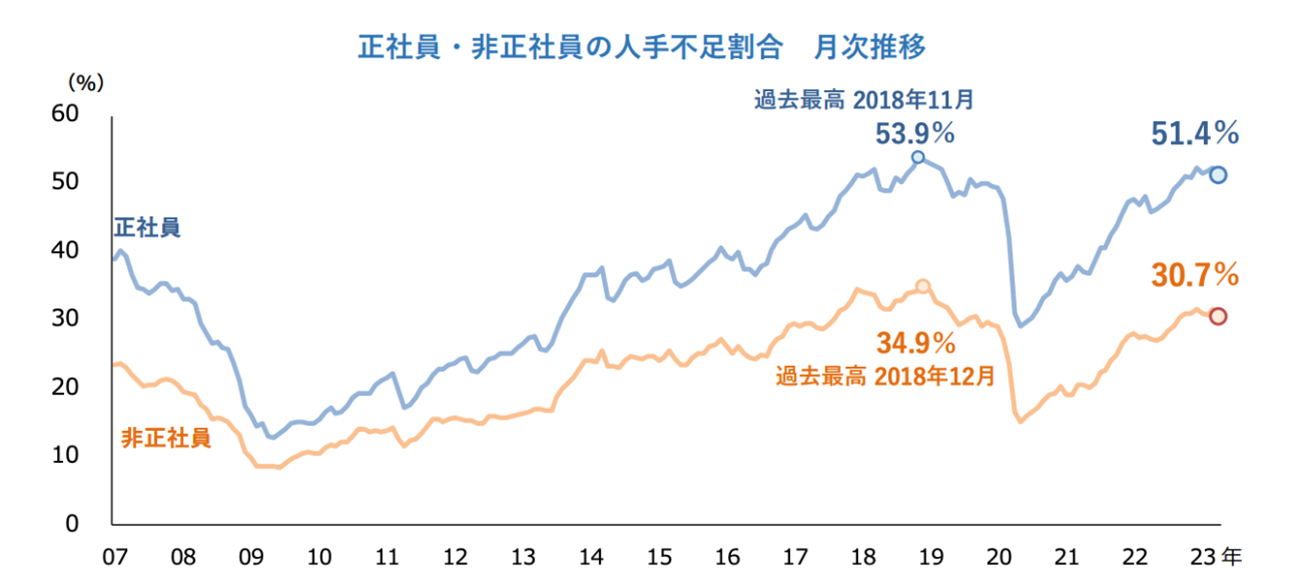

帝国データバンク「人手不足に対する企業の動向調査(2023年4月)」によると、正社員の人手不足を感じる企業の割合は51.4%と、コロナ禍前の2018年11月に記録した53.9%に迫っています。

参考・出典:帝国データバンク「人手不足に対する企業の動向調査(2023年4月)」

また、日銀短観(2023年12月)で発表された雇用人員判断DIによると、特に中小企業では厳しい人手不足に直面している事実がわかります。

実際、有効求人倍率は2014年から1.0超が続いており、企業の業種や規模、地域などで差は出るものの、日本では慢性的な人手不足が起こっています。

参考・出典:帝国データバンク「人手不足に対する企業の動向調査(2023年4月)」

参考・出典:日本銀行「短観(要旨)(2023年12月)」

日本全体で人手不足が慢性化している大きな原因には、主に次の2つが考えられます。

それぞれ詳しく確認しましょう。

日本で人手不足が慢性化する要因のひとつが少子高齢化です。

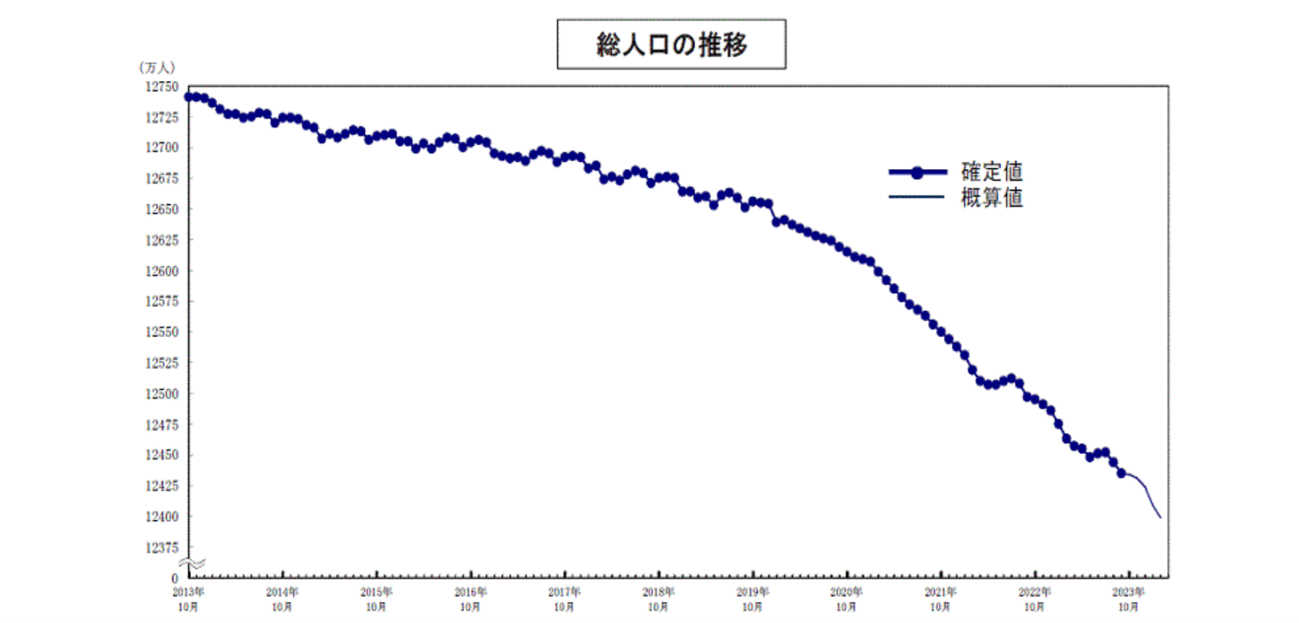

2023年9月時点の日本の総人口は1億2,435万人、うち企業で働き手となりうる15歳から64歳までの生産年齢人口は7,392万人です。

総人口は2008年、生産年齢人口は1995年をピークに毎年減少を続ける一方、65歳以上の高齢者は2023年9月時点で3,623万人と人口の約29%を占める状況となり、その割合が増え続けています。

参考・出典:総務省統計局「人口推計」

生産年齢人口の減少が続き、働き手の数の不足が起こっている日本では、企業の人材確保が自然と厳しい状況にならざるを得ません。

先述のとおり、日本では有効求人倍率1.0超が常態化しており、人手不足を感じる企業は年々増えています。

しかし、2023年時点の失業者数は163万人におよび、完全失業率は2.6%と、昨今は横ばいです。

本データから、企業による求人数は伸びていても、仕事を求める側が希望に合う仕事を見つけられない現状が伺えます。

新たな仕事に就けない理由として、失業者が挙げる理由には以下が挙げられます。

人材の需要と供給にミスマッチが起こっていると、働いてほしいのに人材がみつからない企業と、意欲はあるのに働ける環境がみつからない労働者はなかなか出会えません。

こうしたミスマッチが生じる原因としては、働き方の多様化や労働に対する意識の変化、高度なスキルを持つ人材の不足などが考えられます。

参考・出典:総務省統計局「労働力調査(基本集計)2023年(令和5年)平均結果の概要」

人手不足になると、企業には以下の影響があるかもしれません。

人手不足を解消するために、多くの企業が新たな人材を募集します。

しかし、少子高齢化などの根本的な要因、さらには業種や地域などの影響もあり、人材獲得は容易ではありません。

多くの企業が実施しているのが賃金の引き上げです。2019年のデータでは、人手不足の打開策として、68.2%の企業が求人の際に賃金を引き上げると回答しています。

働き手にとってはメリットとなる賃金引き上げですが、企業にとっては人員確保のために、今まで以上に人件費が必要です。

参考・出典:厚生労働省「令和元年版 労働経済の分析」

慢性的な人手不足が続くと、企業の運営や成長にも影響すると考えられます。

企業のマンパワーが不足すれば新しい事業の起ち上げや拡大が困難になるばかりでなく、って、既存事業運営さえ厳しくなり、停滞もしくは規模の縮小を余儀なくされる可能性も考えられます。

2019年時点、人手不足が会社経営に影響をおよぼしていると考える企業は、全体の7割を超えているとのデータもあります。

参考・出典:厚生労働省「令和元年版 労働経済の分析」

働き手が減ると、企業で働く従業員の負担が増します。たとえば、事務や製造ではひとり当たりの仕事量が大きく増す恐れもあります。また、専門職や技術職など代わりのきかない職種では、休みを取りにくくなるでしょう。

こうした仕事量の増加や休暇の減少などの労働環境の悪化は、やがて働きがいや労働意欲の低下、メンタルヘルスの不調を招き、職場全体の雰囲気を悪くします。

改善がなければ離職者が増え、さらなる人手不足から悪循環に陥るリスクも考えられます。

中小企業庁の調査によると、マンパワー不足や人手不足を感じる中小企業の59%が「能力開発・育成の時間が減少」と回答しています。

人手不足になると目の前の業務の安定に集中しなければなりません。将来的に活躍する人材の育成や新技術の導入、リスキリングが困難になります。

また、専門的な知識や技術、ノウハウを後進に伝承することにも、時間をかけにくくなるでしょう。

人材開発や能力育成の機会が減ると、数年先、数十年先の企業競争力に影響を与えるかもしれません。

人手不足は日本のあらゆる企業に共通する課題ですが、業界・業種によって深刻の度合いが変わります。

正社員などの労働者過不足判断DI(正社員数の不足を感じている企業の割合)によると、昨今は「医療、福祉業」「建設業」「運輸業、郵便業」で人材不足が高まっています。

正社員などの労働者過不足判断DI(2023年2月)

| 業界・業種 | 不足 | 過剰 | DI |

|---|---|---|---|

| 産業全体の平均 | 49 | 3 | 46 |

| 建設業 | 58 | 2 | 56 |

| 製造業 | 50 | 4 | 46 |

| 情報通信業 | 52 | 3 | 49 |

| 運輸業・郵便業 | 57 | 1 | 56 |

| 卸売業・小売業 | 27 | 4 | 23 |

| 金融業・保険業 | 20 | 2 | 18 |

| 不動産業・物品賃貸業 | 42 | 1 | 41 |

| 学術研究、専門・技術サービス業 | 51 | 1 | 50 |

| 宿泊業・飲食サービス業 | 38 | 3 | 35 |

| 生活関連サービス業・娯楽業 | 45 | 1 | 44 |

| 医療・福祉業 | 66 | 3 | 63 |

| ほかのサービス業 | 48 | 3 | 45 |

参考・出典:厚生労働省「労働経済動向調査(令和5年2月)の概況」

「医療、福祉業」は、医療のひっ迫が起こったコロナ禍を超えた今も人手不足が深刻です。高齢化が進む日本で人材の確保が急務の福祉業では、低賃金や重労働から離職率の高い状況が続いています。

また、休日が少ないなど労働環境の厳しさから働き手の減少が続く「建設業」は、業界全体の高齢化が進んでいます。「運輸業、郵便業」は低賃金と拘束時間の長さなどが敬遠される理由になっているようです。

ほかにも、ITエンジニア不足の目立つ「情報通信業」、インバウンド回復の対応に追われる旅館やホテルなどを含む「宿泊業、飲食サービス業」でも業界全体で人手不足が懸念されています。

人手不足の大きな要因である少子高齢化を解決するのはむずかしい問題ですが、影響を最小限に抑えるために企業が取り組める対策があります。

新たな人材の雇用、今ある人材の離職の抑制は、いずれも人手不足の解消に有効で、誰もが働きやすさを感じられる労働環境の整備が求められます。

企業が実施できる労働環境の改善策には、人事評価制度の改革、リモートワークやフレックスタイム制度の推進、有給休暇の取得促進や、正社員、非正規社員に関わらず均一の賃金体系、福利厚生の充実などが考えられます。

企業が蓄積してきたノウハウ、新たに登場した技術などを従業員に修得してもらうには、一定の時間がかかります。人手不足を理由に後回しにしていると、将来的な事業の発展に悪影響をおよぼすかもしれません。

人材育成や能力開発は企業の経営安定のほか、取引先企業の満足度アップ、さらには従業員のモチベーションや職場全体の生産性の向上につながると期待されます。

しかし、すでに人手不足の影響が出ているなら、時間の確保や進め方などで従業員間に不均衡を生じないよう、計画的に進めるよう注意が必要です。

先述したとおり、働き手となる15歳から65歳の生産年齢人口が減少しつつある日本ですが、仕事に就く人の数はゆるやかな上昇傾向にあります。

全産業の就業者数の推移

| 年度 | 就業者数 |

|---|---|

| 2018年 | 6,682万人 |

| 2019年 | 6,750万人 |

| 2020年 | 6,710万人 |

| 2021年 | 6,713万人 |

| 2022年 | 6,723万人 |

参考・出典:経済産業省「就業動向と人材確保・育成」

総人口、生産年齢人口はともに減少していますが、女性や高齢層など、今まで家庭にいた人が働き手となりつつある状況が伺えます。

企業はこうした傾向に着目し、たとえば、子どものいる母親や高齢者でも働きやすいよう採用の基準を見直すと良いでしょう。

経済産業省は今、企業のDX導入を推進しています。DX(デジタルトランスフォーメーション)とは、最新技術などの活用によって企業の生産性向上を目指す取り組みです。

人手不足で業務効率化を求められる企業にとって、DXは具体的な解消策だと考えられています。

DXを活用すれば、たとえばペーパーレスの実現、業務のスピードアップ、リモートワーク環境の整備などが可能です。今までと同じ労力で生産性を向上させ、従業員の柔軟な働き方を実現できるでしょう。

しかし、DXには導入コスト、習得までの時間や労力がかかるなどの課題があるので、現在の環境を把握した上で、中長期的な視点からの取り組みが重要です。

企業が人手不足をスムーズに解消する選択肢には、アウトソーシング(外部委託)も挙げられます。

アウトソーシングとは社内の一部業務を外部へ委託することで、自社に不足するマンパワーを外部から調達すれば、企業は自社の事業に集中できます。

利益に直結しないバックオフィス業務などを中心にアウトソーシングを活用すれば、事業の効率的な成長につながるでしょう。

また、アウトソーシングにはさまざまな業務に精通する人材がそろうため、人材の確保のみならず、企業の業務品質の向上にも役立ちます。

出生率が下がり続け、少子高齢化に歯止めが効かない日本では、今後もさまざまな企業で人手不足が続くと予想されます。

人口減少による人手不足の打開策としては少子化対策が知られますが、今注目されている解消策が外国人材の採用です。

日本語が堪能、母国語をはじめとした語学スキルが高い、専門知識に優れているなど、新たな事業の可能性につながる外国人材は数多く存在します。

厚生労働省「外国人留学生の採用意欲調査の結果について」によると、「国内外国人留学生に対する採用意欲が高い」と答える企業は52%と半数です。

しかし、外国人材の採用や育成に不安を感じる企業も多いでしょう。

人材派遣やアウトソーシングなどのサービスを展開するAdecco Japanでは高まるニーズに応得る形で、2022年に外国人専門の人材紹介および育成支援サービスを開始しました。「特定技能外国人材紹介と就労開始後の育成支援

業務内容や給与条件の合致に留まらず、本人の適性や将来のビジョンも合致させるビジョンマッチング®による人材紹介、内定後は仕事や生活のサポート、入管申請や入国手続きなどのサポートまで、丁寧に対応いたします。

人手不足の解消にお悩みなら、新たな外国人材との出会いをぜひご検討ください。

参考・出典:厚生労働省「外国人留学生の採用意欲調査の結果について」

日本の人手不足は、少子高齢化や働き方への意識の変化などを原因としており、今後も長く続くと予想されます。

人手不足に陥ると、今ある企業活動に支障が出るだけではなく、人材育成の機会喪失や労働環境の悪化、従業員の離職など、将来にわたって事業の存続にも影響する恐れがあります。

人手不足が深刻なダメージとなる前に、足りない人手を補うマンパワーの創出や業務効率化など、企業として適切な対策を取る姿勢が大切です。

新たな求人やアウトソーシングをお考えなら、高いスキルやマインドを持つ外国人材に目を向けるのもおすすめです。Adeccoの「特定技能外国人材紹介」なら、ご希望の要件を叶える人材紹介をお助けします。