外国人を採用する時などに、相手の日本語能力を推し量る手段の一つが日本語能力試験(JLPT)の認定レベルです。

日本語能力試験(JLPT)にはN1からN5の5つの認定レベルがあり、レベルを知ると日本語の理解度をある程度把握できます。

外国人とともに働く予定があるなら、日本語能力試験(JLPT)の概要や認定レベルごとの違いを理解すると、採用時や採用後などさまざまな場面で参考になるでしょう。

本記事では、日本語能力試験(JLPT)の概要、認定レベルの違い、さらに認定レベルを外国人採用の基準とする際のメリットと注意点を紹介します。

日本語能力試験(JLPT)とは、原則として、日本語を母語としない人たちを対象に行われる試験で、日本語能力を測定してレベルを認定する試験です。

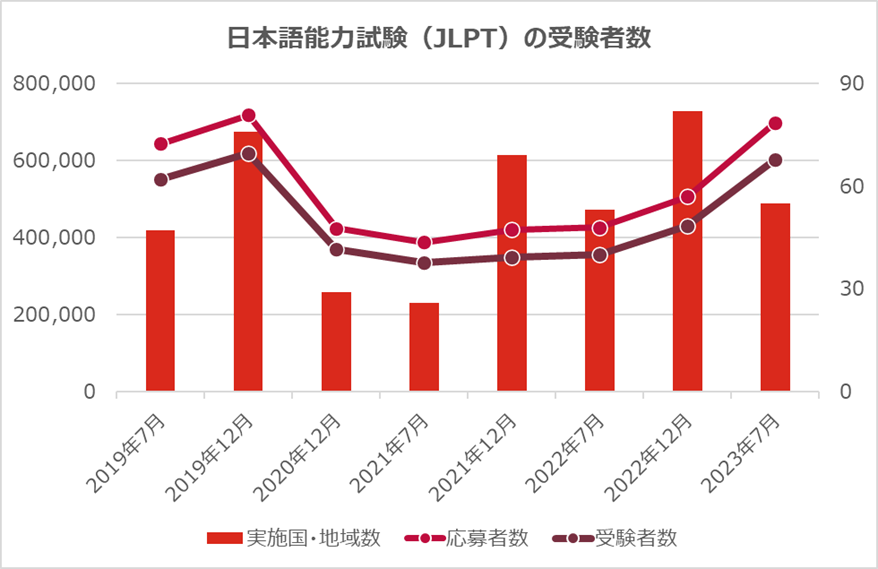

国際交流基金と日本国際教育支援協会の主催により1984年から開始されました。開始当初は7,000人ほどだった受験者数も2023年7月の試験では60万人を突破しており、今では年間100万人超が受験する世界最大規模の日本語試験として知られています。

参考・出典:日本語能力試験「過去の試験のデータ」

日本語能力試験(JLPT)を受験対象は、原則として、日本語を母語としない人です。

ただし、国籍や年齢には制限はありません。たとえば、日本国籍を取得したばかりで母語が外国語である人も受験可能です。

日本語能力試験の認定レベルは、難易度に応じてN1~N5の5段階にわかれています。いずれのレベルを受験するかは、認定の目安や過去の問題を参考に受験者自身が判断します。

日本語能力試験(JLPT)の受験者数は、コロナ過で一時的な減少が見られましたが、増加傾向が続いています。

2007年に年間50万人を超えて以降、60万人から80万人を推移し、2018年には100万人超の人が試験を受けています。

直近の応募者数と受験者数は以下のとおりです。

日本語能力試験(JLPT)の受験者数

参考・出典:日本語能力試験JLPT「過去の試験データ」

さらに、日本語能力試験の難易度を確認しておきましょう。2023年7月に実施された試験のデータから、N1からN5の各レベルの合格率(レベル認定率)を紹介します。

2023年7月日本語能力試験(JLPT)N1からN5の合格率

| N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | ||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 国内 | 受験者数 | 41,484人 | 52,189人 | 60,570人 | 39,237人 | 3,664人 |

| 合格率 | 32.2% | 35.0% | 42.4% | 45.9% | 66.0% | |

| 海外 | 受験者数 | 78,923人 | 92,523人 | 75,667人 | 109,173人 | 48,710人 |

| 合格率 | 35.0% | 46.0% | 44.7% | 41.4% | 49.5% | |

| 国内外 | 受験者数 | 120,407人 | 144,712人 | 136,237人 | 148,410人 | 52,374人 |

| 合格率 | 34.0% | 42.1% | 43.7% | 42.6% | 50.6% |

参考・出典:日本語能力試験JLPT「過去の試験データ」

N5は受験者の半数以上がレベル認定されるのに対し、N1は国内外とも3人に1人の割合でしか認定されないなど、難易度が上がるほど合格率は下がる傾向です。

また、いずれのレベルも海外で受験する人が多いとわかります。

日本語能力試験(JLPT)は、通常、毎年7月と12月の年2回実施されます(海外ではどちらか1回のみ開催となる会場もあります)。

2024年は第1回が7月7日(日)、第2回が12月1日(日)の予定です。

開催場所は、国内47都道府県と海外86ヵ国(2020年時点)です。海外はアジア、アメリカ、ヨーロッパ、アフリカ、中東などの都市や地域で幅広く開催されています。インターネットによる申込みで、受験料は7,500円です。

日本語能力試験(JLPT)で認定されるレベルはN1からN5の5段階で、数字が小さくなるほど難易度が上がります。N1がもっとも難しく、N5がもっとも易しいレベルです。

試験では言語知識(文字・語彙・文法)とそれらを利用したコミュニケーション能力を測り、実用的な日本語能力の有無を認定します。

公式サイトが示す日本語能力試験(JLPT)の各レベルの目安は以下のとおりです。

では、日本語能力試験(JLPT)の認定する各レベルの難易度をさらに具体的に紹介します。

もっとも難易度の高いN1では、ビジネスシーンを含め、社会生活全般に対応できる日本語能力を求められます。

N1レベルで求められる具体的な日本語能力

| 読む | 一般的な新聞の論説、評論など、論理的でやや複雑な文章を読んで、内容を理解できる |

|---|---|

| 聞く | 自然なスピードのまとまりある会話やニュースを詳細に理解できる |

漢字は中学校卒業程度、語彙は約10,000語が目安で、認定を受けるにはビジネスレベルの日本語にも対応する高度な日本語能力が必要です。認定者のなかにはネイティブ同様の日本語能力を持つ方もいます。

・N1レベルの例題

彼は今、新薬の研究開発に【挑んでいる】。

読み方としてもっとも良いものを選びなさい。

Aはげんで Bのぞんで Cからんで Dいどんで

N2は、日常生活をはじめとしたさまざまな場面で日本語を理解できるレベルです。

N2レベルで求められる具体的な日本語能力

| 読む | 一般的な新聞や雑誌の記事などを読んで内容を理解できる |

|---|---|

| 聞く | 自然に近いスピードのまとまりある会話やニュースを聞いて、話の流れや内容、登場人物の関係を理解できる |

漢字は小学校卒業程度、語彙は6,000語が目安です。日本語での日常的なコミュニケーションに困らないレベルで、ビジネスでも日常業務がスムーズに進められるでしょう。

・N2レベルの例題

あの映画の最後は【 】場面として知られている。

【 】に入る言葉として適切なものを選びなさい。

A名 B高 C良 D真

N3レベルの認定には、日常生活のなかでは自然に近い会話のできる日本語能力が必要です。

N3レベルで求められる具体的な日本語能力

| 読む | 日常的な話題が具体的に書かれた文章を読んで理解できる。新聞の見出しなどから情報の概要をつかめる |

|---|---|

| 聞く | やや自然に近いスピードのまとまりのある会話を聞いて、具体的な内容や登場人物の関係をほぼ理解できる |

漢字は小学校中学年程度、語彙は3,000語が目安です。状況によっては配慮やサポートが必要になるかもしれませんが、日常生活には困らない日本語能力を持っていると判断できます。

・N3レベルの例題

【 】寝たので、気持ちがいい。

【 】に入れるのにもっとも良いものを選びなさい。

Aすっかり Bぐっすり Cはっきり Dぴったり

N4は、基本的な日本語への理解はあり、ゆっくりとしたスピードなら日常会話も理解できるレベルです。

N4レベルで求められる具体的な日本語能力

| 読む | 基本的な語彙や漢字を使って書かれた、身近な話題の文章を読んで理解できる |

|---|---|

| 聞く | ややゆっくりと話される会話なら、内容をほぼ理解できる |

漢字は小学校低学年程度、語彙は1,500語が目安です。コミュニケーションのなかで勘違いや聞き間違いが起こらないよう、適切なサポートの実施が望ましいでしょう。

・N4レベルの例題

スーパーでもらった【 】を見ると、何を買ったかわかります。

【 】に入れるのにもっとも良いものを選びなさい。

Aレジ Bレシート Cおつり Dさいふ

N5は基本的な日本語なら理解できると認定されるレベルです。

N5レベルで求められる具体的な日本語能力

| 読む | ひらがなやカタカナ、基本的な感じで書かれた定型文を読んで理解できる |

|---|---|

| 聞く | 日常生活でよく出会う場面で、ゆっくり話される会話から必要な情報を聞き取れる |

漢字や語彙数の目安はN4と変わりませんが、N5では読み取りや聴き取りにやや困る可能性が高いでしょう。ひらがなやカタカナを活用する、簡単な言葉を使う、わかりやすく表現するなどの配慮が必要です。

・N5レベルの例題

ここは【 】です。べんきょうできません。

【 】に入れるのにもっとも良いものを選びなさい。

Aくらい Bさむい Cうるさい Dあぶない

日本語能力試験(JLPT)は世界に通用する資格として知られています。外国人を採用する際、日本語能力試験(JLPT)のレベル認定があれば、日本語の知識やスキルの判断材料とできるでしょう。

また、日本国内では、レベル認定された外国人採用に際して、ほかにも以下のメリットが挙げられます。

在留資格「特定技能(1・2号)」は2019年4月に創設されました。深刻化する日本の人手不足解消に向けた新たな在留資格で、特定分野へ就職する条件で通算5年を上限に在留が認められます。

建設や自動車整備、介護、宿泊、外食、農業など特定分野が対象です(2号は介護分野を除く)。

「特定技能1号」の取得要件は、特定の分野に関連する技能試験の合格と日本語能力を証明する試験のレベル認定の2つです。

日本語能力を証明する試験には、日本語能力試験(JLPT)と国際交流基金日本語基礎テスト(JFT)があります。日本語能力試験(JLPT)の場合、N4レベルが求められます。

在留資格「特定技能」を活用するなら、日本語能力試験のレベル保有を確認しましょう。

日本の経済発展につながる高度で専門的な知識やスキルを持つ外国人を「高度外国人材」と呼び、一定の条件を満たした高度外国人材は在留資格「高度専門職」の対象となります。

「高度専門職」には、大学教授や研究者をはじめとする専門職のほか、IT企業や製造業で活躍するオフィスワーカーとして働くための在留資格「技術・人文知識・国際業務」も含まれます。

「技術・人文知識・国際業務」は、機械工学などの技術者やシステムエンジニアなど優秀な人材の証明になるほか、出入国上の優遇を受けられるメリットがあります。

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の取得には、主に以下のような要件が必要です。

在留資格「技術・人文知識・国際業務」の取得要件に該当する外国人材の多くは、高い日本語能力スキルを持つと考えられます。日本語能力試験(JLPT)でN1やN2を持つ外国人材がいれば「技術・人文知識・国際業務」を取得できないか確認しましょう。

参考・出典:厚生労働省「在留資格変更の手続きについては!」

日本には、日本語能力試験(JLPT)のレベル認定が取得要件になっている国家資格があります。

たとえば、母国で医学部を卒業または医師免許を取得した外国人が、日本で医師国家試験を受験するには、日本語能力試験(JLPT)のN1認定が必要です。

医師のほか、歯科医師、看護師、薬剤師、保健師、助産師、診療放射線技師、歯科衛生士、歯科技工士、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士、技師装具士、救命救急士、言語聴覚士、獣医師、愛玩動物看護士も同様です。

ただし、看護師、介護福祉士に関しては、インドネシアとフィリピンから来日する人材は日本語能力試験(JLPT)のN5レベル程度、ベトナムからの人材はN3レベル以上で取得要件を満たします。

在留資格の「特定技能」と「技術・人文知識・国際業務」は、いずれも企業が直接採用を行う共通点はあるものの、取得要件や対象業種、在留期間などに違いがみられます。

在留資格「特定技能」と在留資格「技術・人文知識・国際業務」の違い

| 在留資格 | 特定技能1号 | 特定技能2号 | 技術・人文知識・国際業務 |

|---|---|---|---|

| 在留期間 | 通算5年 | 上限なし | 上限なし |

| 取得要件 | 分野別1号技能評価試験合格および生活や業務に必要な日本語能力を試験などで確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除) | 分野別2号技能評価試験合格および分野別に実務経験など異なった要件確認 | 日本か海外の大学卒業など一定の学歴あるいは関連分野での実務経験、受入れ先企業の安定性 |

| 人材の採用方法 | 原則として企業が直接採用 | ||

| 転職のルール | 同一の分野または技術水準に共通性が認められる区分で転職可能 | 退職や転職のたびに届出が必要で、職種が変わる場合には「就労資格証明書」を提出 | |

| 対象業種 | 特定12分野 | 介護を除く特定分野 | 技術(機械工学などの技術者やシステムエンジニアなど)人文知識(営業、企画・経理、コンサルティングなど)国際業務(通訳や翻訳、デザイナーなど) |

「特定技能」は2023年から2号の対象業種が拡大されています。また「技術・人文知識・国際業務」として10年以上在留を続けると、永住許可申請の権利を得ます。

少子高齢化や人手不足が社会問題となっている日本では、外国人材を採用する環境は年々整備されています。

今後、外国人材の採用を考えているなら、取得要件のハードルが比較的低い「特定技能」を持つ人材探しからはじめるといいでしょう。

Adeccoの「特定技能外国人材紹介」では、企業の理想を叶える就労意欲の高い外国人材を紹介しています。就業と同時に外国人に対しては伴走型のパーソナルコーチが仕事と生活の両面から人材支援を行います。

参考・出典:出入国在留管理庁「永住許可に関するガイドライン(令和5年12月1日改訂)」

外国人材採用で日本語能力試験(JLPT)の認定レベルを参考にする場合、以下のポイントに注意しましょう。

日本語能力試験(JLPT)の認定レベルは、実践的な日本語能力を示しているとは限りません。特に日常会話とビジネス会話には隔たりがあり、普段のコミュニケーションには困らなくても、仕事中は日本語能力を思うように発揮できない外国人もいるでしょう。

また、日本語能力試験(JLPT)は、言語知識(文字・語彙・文法)、読解、聴解で構成されたマークシート方式のテストです。日本語の知識やリスニングに長けていても、その能力がスピーキングに反映されるとは限りません。

企業の担い手となる優秀な外国人材を逃さないためには、ビジネス用語や専門用語の教育が不可欠です。日本語能力試験(JLPT)の認定レベルは参考程度にとどめ、全ての外国人材が働きやすさややりがいを感じられる環境を準備しましょう。

日本語能力試験(JLPT)は、原則として日本語を母語としない人を対象とした日本語試験です。全世界で広く実施されている認知度の高い日本語試験なので、N1からN5のレベル認定から、外国人が自身の日本語能力を測定するのに役立ちます。

また、外国人を採用する企業にとっても、日本語能力を判断する指標になる、在留資格や国家資格に関わるなど、メリットはさまざまです。

ただし、認定レベルはあくまで参考にとどめ、採用時は実際のコミュニケーション能力や実務のスキル、今までの経歴など、面接を受ける当人に目を向けましょう。

今後、外国人を採用したい、理想の外国人材と出会いたいとお考えなら、Adeccoの「特定技能外国人材紹介」の利用がおすすめです。